伊集院方面から日吉町に入り、上日置バス停を通り過ぎた先に「毘沙門天」の案内。。

そういえば、以前にこのブログを通じて知り合った”K脇”さんから教えていただいたのに、まだちゃんと訪ねてなかったな(;・∀・)

と、いうことでハンドルを右手に切り、車一台分の狭い坂道を登ります。。ストリートビューで見てもらうとわかるとおり、入口こそ二台分ありますが細い道です(笑)

そして上り続け、田んぼと休耕田の脇道を歩いていくと。。

癒される風景

なんだか小さい頃に体験したような田舎の風景が!!Σ(・□・;)

(実際はそこまで体験していないけどDNAレベルで訴えかけられるような感じです)

わかりやすく言うと”となりのトトロ”とかに出てくる世界観・・

立派なクスノキが毘沙門天の社がわりのようです。。ちなみにこの上の道路はかつての南薩線の線路跡のような気がします。。

毘沙門天

その先に鎮座する毘沙門天

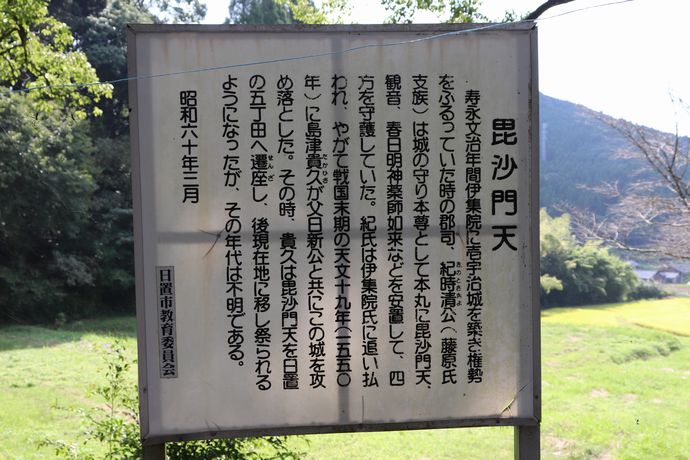

日置市教育委員会の案内板によると。。

寿永文治年間伊集院に壱宇治城を築き権勢をふるっていた時の郡司・紀時清公(藤原氏支族)は城の守り本尊として本丸に毘沙門天、観音、春日明神薬師如来などを安置して、四方を守護していた。紀氏は伊集院氏に追い払われ、やがて戦国末期の天文十九年(1550年)に島津貴久が父日新公と共にこの城を攻め落とした。その時、貴久は毘沙門天を日置の五丁田へ遷座し、後現在地に移し祭られるようになったが、その年代は不明である。とのこと

ここで述べられている”壱宇治城”とは、伊集院の城山公園にあった”一宇治城”のことでしょう。意外なところに意外なつながりがあるものです。

鎌倉時代から今に残るとは。。ここまで守り、整備してきた地域の方々も素晴らしい。。

まとめ

観光パンフレットには掲載されていなかったり、あっても小さな扱いだったりする場所。

逆に大々的に知られて、絶えず人が訪れる場所。

どちらも一長一短。。

だけど管理人は前者の場所が好きかな。。

そういう場所に残る雰囲気は心を癒します。

いつの間にか無くなっていった日本の風景を見て感じてほしいです(^^)/

![]()

地図

それではまた(o・・o)/~